目次

建設基礎知識集

2026年02月02日

建設DXとは?メリットとデメリットは?AIの活用方法と事例を解説

この記事は約12分で読めます。

.png&w=3840&q=75)

監督者:白澤光純

株式会社コンクルー 代表取締役CEO

この投稿をシェアする

人手不足や高齢化、長時間労働など、建設業界は多くの課題を抱えています。「DXが必要だと聞くけれど、何から始めれば良いのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 建設DXは、単なるIT化ではなく、現場・管理・働き方そのものを見直す取り組みです。 本記事では、建設DXの意味や背景、メリット・デメリット、具体的な技術や成功事例までを整理し、建設業がこれから取るべき方向性を分かりやすく解説します。

AI搭載

コンクルーCloud

小規模建設会社のためのオールインワン業務管理クラウド

顧客管理・見積作成・原価管理・電子受発注・請求支払いなど全ての業務がコンクルーCloudひとつで完結

建設DXとは

まず、建設DXの概要を分かりやすく解説します。

建設DXの意味

建設DXとは、デジタル技術を活用して、建設業の仕事の進め方や組織の在り方そのものを見直し、生産性や競争力を高めていく取り組みです。

建設DXにおける「DX」は、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略称で、単に業務をIT化することを意味する言葉ではありません。

経済産業省が示す考え方では、企業を取り巻く環境の変化に対応するため、データやデジタル技術を活用しながら、提供するサービスや業務プロセス、組織や企業文化まで含めて変革していくことが重視されています。

これを建設業に当てはめると、紙の書類を電子化したり、ソフトを導入したりするだけでは不十分です。設計・施工・管理といった工程をデータでつなぎ、これまで人の経験や勘に頼っていた判断を見える化し、より合理的な意思決定ができる状態をつくることが建設DXの本質だといえます。

建設DXの現状

建設DXは重要性が高まっているものの、業界全体ではまだ十分に浸透しているとはいえません。総務省の調査からも、建設業ではDXに早くから取り組む企業が一部にとどまり、多くの企業が本格導入に至っていない状況が読み取れます。

近年建設DXに取り組む企業も増えていますが、その動きは主に大手や都市部に集中しています。中小企業や地方の事業者では、導入コストやデジタル人材の不足を背景に、DXへの対応が遅れがちです。

建設DXは人手不足や生産性向上の解決策として期待されている一方で、現在は取り組みの格差が大きい移行期にあるといえるでしょう。

IT化の違い

IT化とは、既存の業務をデジタルツールに置き換えることで、作業の効率や正確性を高める取り組みを指します。

書類作成や情報共有をシステム化することで、時間短縮やミス削減といった効果が期待できますが、業務の進め方そのものは基本的に従来のままです。つまり、IT化は「今ある仕事を、より早く・便利にこなすための改善」に近い考え方といえます。

一方、建設DXは、デジタル技術を前提に業務全体を組み直し、設計・施工・管理をデータでつなぐことで、仕事の進め方や役割分担そのものを変革する取り組みです。単なるツール導入にとどまらず、建設業の価値の生み出し方を見直す点に、IT化との決定的な違いがあります。

i-Constructionとの違い

i-Constructionとは、国土交通省が主導して進めている、建設分野の生産性向上を目的とした取り組みの1つです。2016年から始まった政策の流れの中で、ICT技術を建設現場に積極的に取り入れ、人手不足や作業効率の低下といった課題の解消を目指しています。

i-Constructionの特徴は、測量・施工・検査といった現場作業の各工程にICTを導入することに重点が置かれている点です。ドローン測量やICT建機の活用などにより、作業の省力化や精度向上を図ることが主な狙いとされています。

一方、建設DXは、現場作業の効率化にとどまらず、設計から施工、維持管理までを含めた業務全体をデータでつなぎ、仕事の進め方や組織の在り方そのものを変えていく考え方です。

つまり、i-Constructionが「現場を中心とした生産性向上の施策」であるのに対し、建設DXは「建設業全体の構造や価値提供を変革する取り組み」である点に違いがあります。

建設DXが重要視される理由

建設DXが重要視される理由は、次のとおりです。

- 人材不足と就業者の高齢化

- 働き方改革による時間外労働規制

- 労働生産性が他業種と比べて低い

- 将来のインフラ維持と業界全体の持続性の確保

それぞれを詳しく解説します。

人材不足と就業者の高齢化

建設業界では、担い手の減少と就業者の高齢化が同時に進んでいます。

国土交通省の資料からも、建設分野の就業者数は長期的に縮小傾向にあり、若年層の比率が伸び悩む一方で、55歳以上の割合が高まっている状況が確認されています。経験豊富な技術者が現場を離れるケースが増える中、従来と同じ人海戦術や長時間労働に依存した働き方では、人手不足を補うことは困難です。

そのため、限られた人数でも現場を安定的に運営できる仕組みづくりが、業界全体の重要な課題となっています。

働き方改革による時間外労働規制

建設業界では、時間外労働に関する規制が本格化したことで、これまでのように長時間労働で業務量を吸収する運営が難しくなっています。

人手不足を残業で補ってきた現場ほど、従来のやり方を続けることで、工程の遅延や品質低下につながる恐れが高まっています。

今後は、限られた労働時間の中で安定した成果を出すことが求められるため、業務の進め方そのものを見直し、効率化や役割分担を前提としたDXの活用が不可欠な対応となっています。

労働生産性が他業種と比べて低い

建設業界において時間外労働の上限規制が本格運用されたことで、従来の長時間労働に依存した業務運営はもはや通用しなくなっています。

これまで人手不足を現場の残業によって補ってきた組織ほど、旧来の手法を維持し続けることは、工期の遅延や施工品質の低下といった深刻なリスクを招きかねません。

今後は、限られた労働枠の中でいかに安定した成果を出し続けるかが、企業の存続を左右する重要な鍵を握ります。そのためには、現場の勘や経験に頼るだけでなく、業務の進め方そのものを根本から見直す抜本的な変革が求められるでしょう。

役割分担の最適化はもちろんのこと、デジタル技術を駆使したDXの活用は、もはや避けて通ることのできない不可欠な対応といえます。

将来のインフラ維持と業界全体の持続性の確保

今後は、道路や橋梁、建築物などの老朽化が進み、建設業が担う社会的役割はこれまで以上に大きくなっていきます。

しかし、その一方で建設業に携わる人材は減少傾向にあり、従来と同じ体制では安定したインフラ維持が難しくなることが懸念されています。こうした状況に対応するためには、生産性の向上が不可欠です。

建設DXによって業務を効率化し、データを活用した合理的な運営を進めることで、限られた人材でも社会基盤を支え続けられる体制を構築することが、業界全体の持続性確保につながります。

建設DXに取り組むメリット

建設DXに取り組むメリットは、次のとおりです。

- コストを抑えられる

- 技術やノウハウを引き継ぎやすくなる

- データ活用によって新たな価値を生み出せる

- 危険作業を減らし、安全管理を強化できる

- 遠隔対応によって人員不足を補える

それぞれを詳しく解説します。

コストを抑えられる

建設DXの推進は、現場作業の効率化のみならず、図面管理や書類作成、情報共有といった煩雑なバックオフィス業務の負担を劇的に軽減します。あらゆるデータをデジタル上で一元的に管理する仕組みを構築すれば、情報の二重入力や手戻りが解消され、確認・修正に費やしていた膨大な手間を省けるはずです。

こうしたプロセスの最適化は、ダイレクトに実作業時間の短縮を促し、結果として人件費や現場管理費といった間接コストの圧縮を可能にします。また、ペーパーレス化の進展により、印刷代や図面の保管スペースに要する費用といった、従来不可避だった経費を削減できる点も見逃せません。

デジタル技術を戦略的に取り入れることは、単なる業務改善にとどまらず、企業の収益構造をより強固なものへと変革させる実務的なメリットをもたらすでしょう。

技術やノウハウを引き継ぎやすくなる

建設業では、長年の経験を通じて身につけた判断力や作業のコツが、特定の人に集中しやすい傾向があります。そのため、人が入れ替わるたびに技術の断絶が起こりやすいという課題がありました。

建設DXを活用すれば、作業の流れや注意点をデータや映像として記録し、誰でも参照できる形で残せます。

これにより、若手や経験の浅い担当者でも一定の品質を保った作業が行えるようになり、教育や引き継ぎにかかる負担を抑えながら、技術を組織全体での蓄積が可能です。

データ活用によって新たな価値を生み出せる

建設DXを推進すると、現場の進捗(しんちょく)状況や作業実績、管理部門の業務情報など、これまで点在していた情報を継続的に蓄積できます。

こうしたデータを活用することで、顧客のニーズや業務上の課題を客観的に把握しやすくなり、経験や勘に頼らない判断が可能です。

さらに、さまざまな技術と組み合わせることで、業務改善にとどまらず、新しいサービスや付加価値の創出へとつなげられる点も建設DXの大きなメリットといえるでしょう。

危険作業を減らし、安全管理を強化できる

建設現場では高所作業や重機の使用など、常に危険と隣り合わせの作業が発生します。建設DXを活用することで、こうしたリスクの高い業務を人の手から切り離すことが可能な点もメリットです。

例えばドローンや遠隔操作のカメラ、ロボットを用いれば、点検や確認作業を現場に立ち入ることなく行えます。

その結果、事故の発生リスクを抑えられるだけでなく、ヒヤリハットの防止や安全管理体制の強化にもつながります。

遠隔対応によって人員不足を補える

建設DXの導入は、高精度の映像伝送やリアルタイムの通信技術を介して、物理的な距離に縛られない現場管理を実現します。現地へ足を運ぶことなく進捗(しんちょく)確認や的確な指示出しが行えるようになるため、これまで多大な時間を費やしていた移動や立ち会いのコストの大幅な削減が可能です。

日々の作業状況をデジタルデータとして蓄積すれば、報告書の自動生成や情報共有の迅速化も図れるため、管理事務の負担も劇的に軽減されるでしょう。

こうした先進的な取り組みは、限られた人員での円滑な現場運営を支えるだけでなく、業界の喫緊の課題である深刻な人手不足の緩和や残業時間の適正化に大きく寄与します。

建設DXに取り組むデメリット

建設DXに取り組むデメリットは、次のとおりです。

- 初期導入にかかるコスト負担が大きい

- DXを担う人材が社内に不足している

- 現場特有の業務がDXと相性が合いにくい

それぞれを解説します。

初期導入にかかるコスト負担が大きい

建設DXを進めるには、業務内容に応じたデジタル機器やシステムを導入する必要があり、導入初期に一定のコストが発生します。

例えば、現場で使用するタブレット端末や通信環境の整備、建設機械へのセンサー設置、ドローンや計測機器の導入などは、いずれも初期投資を伴います。さらに、ソフトウエアの利用料やシステム保守費用といった継続的なコストが発生する場合もあります。

こうした投資は長期的に見れば業務効率化や人件費削減につながる可能性がありますが、効果が表れるまでに時間を要するケースも少なくありません。そのため、特に中小規模の建設会社では、投資回収の見通しを立てにくく、導入に慎重にならざるを得ない状況が生じやすい点がデメリットです。

DXを担う人材が社内に不足している

建設DXは、ツールやシステムを導入するだけでは十分な効果を発揮しません。実際には、それらを業務に組み込み、継続的に活用できる人材の存在が必要です。

しかし建設業界では、ITやデジタル分野に詳しい人材が限られており、現場担当者の負担としてDXが押し付けられてしまうケースも見られます。その結果、操作が難しい、使い方が分からないといった理由から、ツールが十分に活用されず、形だけの導入にとどまることがあります。

DXを現場に定着させるためには、システム操作に関する教育だけでなく、誰がどの業務で使うのかといった運用ルールを明確にすることが重要です。

現場特有の業務がDXと相性が合いにくい

建設現場では、作業状況を目で確認し、その場の判断で対応を変えるといった業務が多く、紙の図面や口頭での指示が今も広く使われています。また、天候や地盤条件、周辺環境などが現場ごとに異なるため、業務を完全に標準化することが難しいという特性があります。

こうした背景から、デジタル技術を導入しても、従来のやり方と併用される状態が続き、現場に浸透するまでに時間がかかるケースがあります。

さらに、長年培われてきた現場の進め方があるほど、新しい仕組みに対して慎重な姿勢が生まれやすく、「使い慣れた方法の方が確実だ」と感じられることも少なくありません。このように、現場の柔軟性や即応性を重視する建設業ならではの業務特性が、DX定着のハードルとなりやすい点は、導入時に考慮すべき重要な課題といえるでしょう。

建設DXで活用される主な技術

建設DXは、単一の技術によって実現されるものではありません。建設DXで中心的に活用されている主な技術は、次のとおりです。

- AI(人工知能)

- ICT・ICT建機

- IoT(モノのインターネット)

- クラウドサービス

- ドローン

- BIM/CIM

- 5G

- ERP・施工管理システム

- センシング技術・デジタルツイン

それぞれを分かりやすく解説します。

AI(人工知能)

AI(人工知能)は、大量のデータを高速に処理・分析し、そこから一定の傾向や特徴を抽出する技術です。

建設分野では、現場で撮影された画像や映像データを解析し、工事の進捗(しんちょく)状況を可視化したり、ひび割れや変形といった構造物の劣化兆候を検知したりする用途で活用が進んでいます。人の目では見落としやすい変化を把握できる点が、AI活用の大きな特徴です。

また、設計や計画段階においても、AIは有効な支援手段です。荷重条件や材料特性、施工条件など複数の要素を考慮した構造検討や安全性評価を補助することで、検討作業の効率化と精度向上が期待されます。

ICT・ICT建機

ICT(情報通信技術)は、デジタル化された情報を通信ネットワークを通じてやり取りし、業務や機器の制御に活用する技術です。

建設現場では、タブレット端末による図面や施工情報の確認、関係者間でのリアルタイムな情報共有、カメラを使った遠隔での現場確認などに利用されています。これにより、紙資料の持ち運びや現場往復の手間が減り、業務全体の効率化が進みます。

ICTを搭載した建設機械では、設計データや位置情報を基に作業を支援・制御が可能です。オペレーターの操作を補助することで施工のばらつきを抑えやすくなり、品質の安定化や作業時間の短縮につながります。

IoT(モノのインターネット)

IoTは、建設機械や設備、各種センサーをネットワークに接続し、稼働状況や周辺環境のデータを継続的に取得・活用する技術です。

建設現場では、重機の使用状況や稼働時間の把握、温度や湿度といった作業環境の管理、作業員の位置情報や状態の確認など、幅広い場面で活用されています。

これらのデータをリアルタイムで把握できることで、異常やトラブルの兆候を早期に検知しやすくなります。機械の稼働停止や事故のリスクを事前に把握できる点は、現場の安全性向上に寄与します。また、蓄積したデータを分析することで、作業計画の見直しや機械配置の最適化など、効率的な現場運営につなげることも可能です。

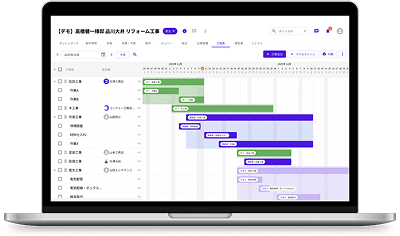

クラウドサービス

クラウドサービスは、インターネット経由でデータや業務システムを利用する仕組みで、建設DXを支える基盤的な技術の1つです。

建設業界では、図面や施工計画書、写真、各種帳票といった情報をクラウド上で管理し、現場と本社、協力会社との間で共有する用途に広く活用されています。工程管理や進捗(しんちょく)確認、申請書類の作成・保管など、日常的な業務をデジタルで一元化できる点が特徴です。

情報をクラウド上に集約することで、最新版のデータを関係者全員が同時に確認でき、資料の行き違いや更新漏れを防ぎやすくなります。また、現場や事務所など場所を問わずアクセスできるため、移動や確認作業にかかる時間の削減にもつながります。

ドローン

ドローンは、測量や点検といった業務の効率化を目的に、建設分野で活用が広がっている技術です。

上空から現場を撮影できるため、高所や急斜面、立ち入りが困難な場所でも、人が直接作業することなく状況を確認できます。これにより、作業時間の短縮だけでなく、転落や事故のリスク低減といった安全面での効果も期待されています。

また、レーザー測量や写真測量と組み合わせることで、広範囲の地形や構造物を短時間で三次元データとして取得が可能です。取得したデータは、設計や施工計画の検討、出来形管理などに活用され、測量精度の向上や作業の省力化につながります。

BIM/CIM

BIM(建築分野)およびCIM(土木分野)は、建物や構造物を三次元モデルとして作成し、その中に寸法、材料、数量、工程といった属性情報をひもづけて管理する手法です。

設計段階で作成したモデルを、施工や維持管理の工程まで継続して活用できる点が特徴で、建設プロセス全体の情報を一元的に扱えます。モデルを中心に情報を共有することで、設計変更が生じた場合でも関連する情報をまとめて更新しやすくなり、図面間の不整合や伝達ミスを防ぐ効果があります。

また、関係者が同じ三次元モデルを参照することで、完成形のイメージを共有しやすくなり、合意形成の円滑化にもつながります。

5G

5Gは、高速かつ低遅延で大容量のデータ通信が可能な第5世代の移動通信技術です。建設現場では、高精細な映像や大量のデータをリアルタイムで送受信できる通信基盤として活用が進められています。

遠隔地にいる管理者が現場の映像を即座に確認したり、建設機械の遠隔操作や支援を行ったりする場面で、その特性が生かされています。また、5Gは多数の機器を同時に接続できる点も大きな特徴です。

現場に設置された複数のカメラやセンサー、測定機器からのデータを安定して収集できるため、IoTや遠隔監視といった取り組みを支える通信環境として重要な役割を果たします。

ERP・施工管理システム

ERPや施工管理システムは、工事原価や工程、労務、安全管理など、建設業に関わるさまざまな情報を一元的に管理するための仕組みです。

建設工事では、案件ごとに多くの情報が発生し、現場や部署ごとに管理が分散しやすい傾向がありますが、これらのシステムを活用することで情報を集約し、業務全体の見える化を図れます。

工事の進捗(しんちょく)状況や原価の把握がしやすくなることで、管理業務の効率化だけでなく、収支管理や経営判断の精度向上にもつながります。近年では、建設業の業務特性に合わせて設計されたシステムも増えており、工事ごとの原価管理や労務管理などを効率的に行える点が特徴です。

センシング技術・デジタルツイン

センシング技術は、各種センサーを用いて、構造物や設備、周辺環境の状態を数値データとして取得する技術です。

建設分野では、位置情報や振動、温度、変位などを計測し、現場や構造物の状況を客観的に把握するために活用されています。人の目や感覚に頼らず、継続的にデータを取得できる点が大きな特徴です。

これらのデータを基に、現実の建設現場や構造物を仮想空間上に再現する仕組みが「デジタルツイン」です。デジタルツインを活用することで、施工工程の進行状況や将来の状態をシミュレーションしたり、維持管理における劣化の進行を予測できます。

建設DXを進める手順

建設DXを進める手順は、次のとおりです。

- DXの目的と必要性を社内で共有する

- 現状分析を行い、DXの方向性を定める

- DX推進計画を策定する

- 小さく始めて段階的に実行する

- 効果測定と改善を継続する

- DX推進を管理する体制を整える

それぞれを詳しく解説します。

DXの目的と必要性を社内で共有する

建設DXを進める上で最初に行うべきことは、なぜDXに取り組むのか、その目的と必要性を明確にし、社内で共通認識を持つことです。

経営層が中心となり、人手不足への対応や生産性の向上、長時間労働の是正といった自社が直面している課題を整理し、DXによって何を実現したいのかを具体的に言語化する必要があります。目的が曖昧なままでは、現場にとってDXが「やらされ仕事」になり、定着しにくいです。

また、建設DXは単なる業務の電子化やツール導入ではなく、業務プロセスや働き方そのものを見直す取り組みであることを丁寧に伝えることが重要です。

現状分析を行い、DXの方向性を定める

DXの目的を共有した後は、自社の業務内容や組織体制を客観的に把握し、現状を正しく理解することが重要です。

日常業務の流れを整理しながら、どの工程で時間や手間がかかっているのか、特定の担当者に作業が集中していないかといった点を確認します。現場の意見を丁寧に拾い上げることで、表面化しにくい課題や改善のヒントを見つけられるでしょう。

その上で、SWOT分析などのフレームワークを活用し、自社の強みや弱み、外部環境を整理すると、DXを進める際の優先順位が明確になります。全ての業務を一度に変えようとするのではなく、効果が見込める領域から着手することで、DXの方向性を現実的に定められます。

DX推進計画を策定する

現状分析を踏まえてDXの方向性が定まったら、次は具体的な推進計画を策定します。

この段階では、DXによって実現したい目的を明確にし、それをどの水準まで達成するのかという目標を設定します。併せて、どの業務や工程にどのようなデジタル施策を導入するのかといった実行計画の整理が重要です。目的・目標・施策を切り分けて整理することで、取り組みの全体像が分かりやすくなります。

また、対象とする工程や関係部署を明確にし、段階的に進めるロードマップを描くことで、特定の業務だけが改善され、他の工程に負担が集中する事態を防げます。無理のない計画を立てることが、建設DXを継続的に進めるための重要なポイントです。

小さく始めて段階的に実行する

DX推進計画が整った後は、最初から全社展開を目指すのではなく、特定の事業所や業務から着手することが現実的です。

建設業は工程や関係者が多く、影響範囲も広いため、大規模な変更は現場の混乱を招く恐れがあります。まずは影響の少ない領域で試行し、効果や課題を確認しながら改善を重ねることで、現場への負担を抑えつつDXを定着させましょう。

既存ツールを活用する場合も導入後の運用を見直し、段階的に拡張していく姿勢が重要です。

効果測定と改善を継続する

建設DXは、ツールを導入した時点で完了するものではなく、継続的な効果検証と改善を前提とした取り組みです。

業務時間の削減や作業ミスの減少、情報共有の迅速化など、目的に応じたKPIを設定し、定期的に成果を確認することが重要です。数値や現場の声を基に効果を把握することで、想定どおりに機能していない部分や改善すべき課題が明確になります。その結果を踏まえて運用方法や対象業務を見直すことで、DXの形骸化を防ぎ、現場に根付かせます。

PDCAサイクルを意識し、継続的に改善を重ねる姿勢が、DXを成果につなげる鍵です。

DX推進を管理する体制を整える

建設DXを継続的に進めるためには、取り組みを統括し、進捗(しんちょく)を管理する体制の整備が欠かせません。

DXの方針や施策が現場任せにならないよう、経営方針と整合した意思決定の仕組みを整え、進行状況を定期的に確認できる体制を構築することが重要です。

また、DXに関わる役割や責任を明確にし、推進担当者が判断しやすい環境を整えることで、施策が停滞するリスクを抑えられます。人事評価や組織体制の見直しも含め、DXを一過性の取り組みではなく、継続的に向き合う経営課題として位置付けることが、長期的な成果につながります。

建設DXを推進する国の取り組み

建設DXを推奨する国の取り組みについて、分かりやすく解説します。

i-Construction 2.0による省人化への加速

近年は、さらなる人口減少が見込まれる中で、インフラの整備・維持管理を将来にわたって持続させる必要性が高まっています。こうした課題に対応するため、国土交通省は従来のi-Constructionを発展させた「i-Construction 2.0」を打ち出しました。

i-Construction 2.0では、2040年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割進め、生産性を約1.5倍に高めることを目標としています。その実現に向け、「施工のオートメーション化」「データ連携のオートメーション化」「施工管理のオートメーション化」の3つを柱に、建設現場の自動化を段階的に進める方針が示されています。

インフラDXとしての位置付け

i-Construction 2.0などの施策は、単に建設現場の効率を高めるためだけのものではありません。

国土交通省では、i-Construction 2.0をインフラ分野全体のDXの一環と位置付け、少ない人数でも安全かつ快適に働ける現場環境の実現を目指しています。

一人一人が生み出す付加価値を高めることで、将来にわたってインフラを支え続けられる体制を構築することが、国の建設DX施策の大きな目的といえます。

建設DXの成功事例

最後に、建設DXの成功事例を紹介します。

業務の進め方を変え、生産性を高めた事例

千葉県成田市に本社を置く総合建設・不動産会社である平山建設株式会社では、紙資料や手作業を前提とした業務フローが多く、勤怠管理や社内承認に時間を要していました。

そこで、クラウドを活用した情報管理とコミュニケーション手段を整備し、入力・共有・承認の流れを見直しました。

その結果、日常的な管理業務の負担が軽減され、現場と本社の情報連携も円滑になりました。意思決定にかかる時間が短縮されたことで、業務全体のスピード感が改善し、働き方の見直しにもつながっています。

若手が定着しやすい働き方を実現した事例

新潟県糸魚川市に本社を置く総合建設会社、株式会社後藤組では、DXを一部の担当者に任せるのではなく、現場社員自身が業務改善に関われる体制づくりを重視しました。 業務アプリを自ら作成・改修できる仕組みを整えたことで、実際の業務に即したデジタル化が進み、無理のない形で業務プロセスの見直しが行われています。

その結果、紙書類や手作業による入力が減少し、情報共有もスムーズになりました。業務の見通しが立てやすくなったことで残業時間の抑制につながり、特に若手社員にとって働きやすい環境が整備されています。

現場管理の見える化で生産性を高めた事例

日本を代表する総合建設会社の一つである鹿島建設株式会社では、現場ごとに分散していた人員配置、建設機械の稼働状況、気象などの環境情報を一元的に可視化する仕組みを構築しました。

これにより、事務所や遠隔地からでも現場の状況をリアルタイムで把握でき、従来は現地確認が必要だった判断や指示を迅速に行えるようになっています。蓄積されたデータを基に作業計画や人員配置を見直すことで、無駄な待機や移動が減少し、生産性の向上につながりました。

また、作業員の動きや環境変化を早期に把握できるため、安全対策を事前に講じやすくなり、事故リスクの低減にも寄与しています。現場の「見える化」をDXで実現し、生産性向上と安全管理を同時に強化した好例といえるでしょう。